今回は「リアル解剖学ボディイメージつくり」のための解剖学の学び方

5step学習法のおさらいの日です。

もう一度、STEP1~5を見直して、学習法を身につけておきましょう。

言葉やイラストだけでお伝えするのは限界がありますが、とてもシンプルな学習法なので、動きやコンディショニングに解剖学をこれから取り入れてみたい方は、ぜひ試してみてください。

リアル解剖学ボディイメージつくり 5ステップ

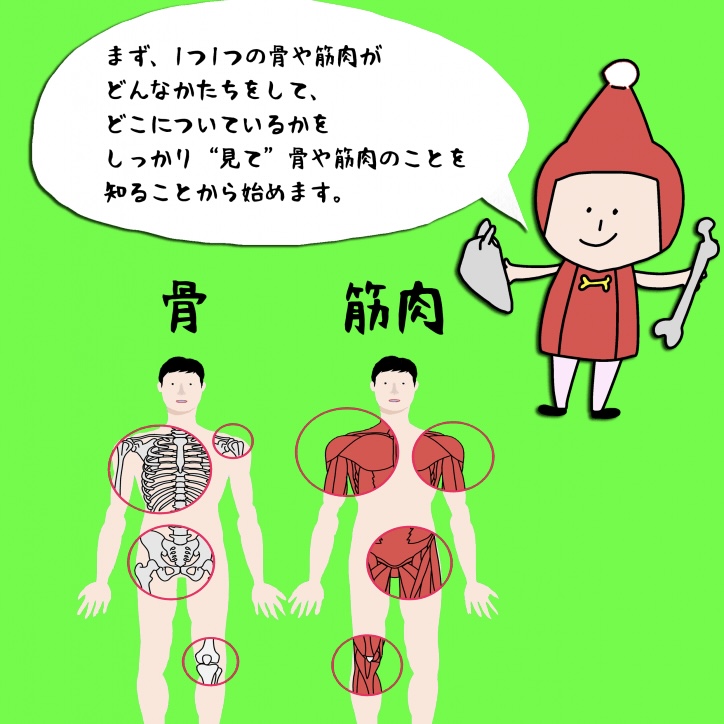

STEP1【見る】

リアル解剖学入門講座で、まず最初にお伝えするのが解剖学の学び方です。

一言で解剖学といっても、その学ぶ目的は人それぞれ。目的が違うと学び方も違ってきます。

お医者さんには、お医者さん。学者には学者。アスリートやセラピストにもそれぞれの目的があり、その目的にあった学び方があります。

リアル解剖学入門講座でお伝えするのは、“リアルな解剖学ボディイメージ”をつくるための解剖学です。

リアル解剖学ボディイメージとは、筋肉や骨格のイメージと、感じたり動かしたりといった体験が結びついた解剖学ボディイメージのことです。

座学で学ぶ、言葉やイメージだけの解剖学とは違います。

このリアル解剖学ボディイメージを誰でもつくれるように、5つのステップに分けて解剖学を学ぶ方法をお伝えします。

その最初のステップが【見る】です。

私たちの体は、皮膚に覆われているので体の内側は見えません。この見えない体の中が見えるようになるには、まずは、骨や筋肉がどんなかたちをして、どこについているかを、しっかりと見て知ることから始めます。 言葉で学ぶのではなく、イメージできるようになるために、まずは1つ1つの骨や筋肉のかたちをしっかり見てみましょう。

「肩甲骨は三角形でひらべったいかたちをしているな 。突起もあるぞ。」

「上腕骨は細長いな。大腿骨にもかたちが似ているな。」

「広背筋はとっても大きな筋肉だな。骨盤と腕の骨をつないでるぞ。」

などなど。見ることから生まれる発見がたくさんあります。

イラスト解剖学では、専門用語をできるだけ使わず、イラストをたくさんつかっています。

それは、まずはこの【見る】を大事にしていただきたいからです。

このSTEP1の【見る】ことが、ステップ2の【イメージする】力の元になります。

STEP2【イメージする】

STEP1【見る】で身につけた骨や筋肉の情報を、STEP2では、頭の中で【イメージ】してみましょう。

ステップ1が、筋肉や骨の情報を頭の中にいれる行為(イメージの録画)なら、“イメージする”は頭の中の筋肉や骨を外に出す行為(イメージの投射)になります。

しっかり見たつもりでも、本や模型などを使わずにイメージしようとするとなかなか難しいと思います。

最初は、ぼやけたイメージしかできなくても、STEP1とSTEP2を繰り返すことで、少しずつ、本や模型を見なくてもリアルなイメージが作り出せるようになってきます。

このイメージ力が高まってくると、自分の体の中や、人の体の中を透かして見ることができるようになります。

「あ、あの背中の膨らみは、肩甲骨だなぁ」

「少し左右の肩甲骨の位置が違うな」

「僧帽筋が盛り上がってるな。肩こりがありそうだなぁ」

こんな感じで、見えない体の中をイメージを使ってみることで、いろんなことが分かって、楽しくなってきます。

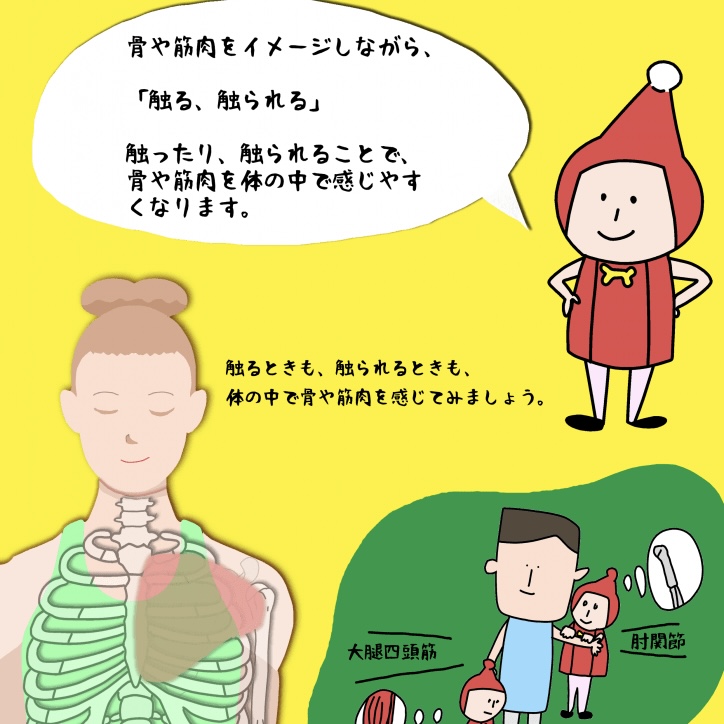

STEP3【触る・触られる】

STEP1で骨や筋肉をしっかり見て、STEP2でそれをイメージできるようにしました。

この段階では、まだ、イメージだけなので、まだ自分の体との結びつきが弱い状態です。

STEP3では、イメージしながら、骨や筋肉を触ったり、触ってもらったりします。ペアワークの方がやりやすいでしょう。

実際に触ることで、

「確かにここに僧帽筋があるぞ」

「肩甲骨って、思ったより小さいな。」

「股関節はここだったんだ。思った位置と違うな。」

「触られると、この筋肉は痛いな」

といったように、イメージに、触った感覚や触られた感覚が結びついてきて、イメージにリアリティが生まれてきます。

これを繰り返すことで、骨や筋肉が、ただのイメージではなく、自分の体の中で感じることができる存在に変化していきます。

こうなると、骨や筋肉が身近な存在に感じられるようになり、解剖学がもっと楽しくなります。

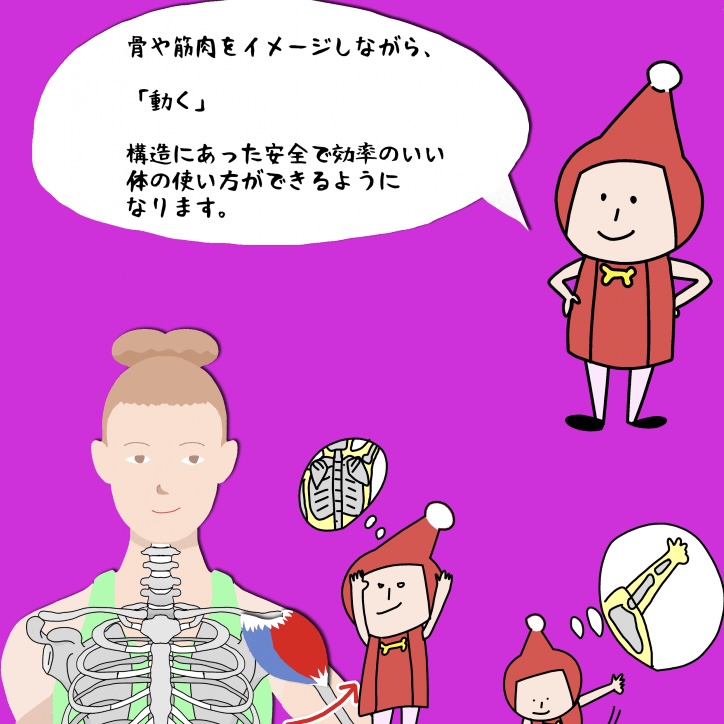

STEP4【動く】

STEP3で、骨や筋肉のイメージと、触ったり、触られたりしたときの感覚をむすびつけました。

STEP4では、イメージと【動く】を結びつけていきます。

「肩関節は丸いのでクルクルよく動くなぁ。」

「肩甲骨を肋骨の上を滑らせるように動かしてみよう。」

「棘上筋を意識して腕を上げてみよう。」

「梨状筋を意識すると股関節が安定するぞ。」

というふうに、筋肉や骨格を1つ1つイメージしながら、その構造にあった動きをしていくことで、それぞれの筋肉や骨格の特徴や役割を知ることができます。

また、筋肉や骨を効率よく安全に使うことができるようになります。

身体コントロール力が高まることで、生活動作やスポーツのパフォーマンスにも変化が生まれます。

イメージに沿って体が動かせるようになると、体の中の骨や筋肉に動かせるというリアリティが加わるので、ますます解剖学が楽しくなります。

STEP5【つなげる】

解剖学というのは、体の中を、かたちや働きによって分けて、個々のパーツの特徴を研究する学問です。

複雑な体を部分に分けることで、それぞれのパーツを詳しく知ることができます。

ですが、そのメリットに対して、1つ大きなデメリットがあります。

それは、分けた体は、本来の体ではないということです。

そこで、STEP1〜4は、筋肉や骨を1つ1つ学びましたが、このSTEP5では、その分けて学んだパーツをつなげていくことで、本来の体に戻していきます。

「肩と股関節の動きを協調させた方が動きやすいぞ」

「股関節と骨盤の動きのタイミングを合わせてみよう」

「足首が硬いけど、股関節はどうだろう」

「腰と首は影響があるな」

体の中には、さまざまなつながりがあります。

つながりを意識することで、感じ方や動き方が変化し、本来の私たちがいつも使っている体に解剖学が近づいていきます。

リアル解剖学ボディイメージつくりは、この5つのSTEPを繰り返しながら、リアリティのある解剖学ボディイメージを作っていきます。

このボディイメージは、

・体を見る力(観察力)

・体を整える力(コンディショニング力)

・体を動かす力(身体コントロール力)

・体を鍛える力(体力強化)

など様々な力の基礎力となります。

こういった力の基礎力となるリアル解剖学ボディイメージを体験的にお伝えするのが、リアル解剖学入門講座となります。

◆体験しながら学ぶリアル解剖学講座スケジュール

https://anatomy-yoga.com/event/schedule/

◆本情報

https://anatomy-yoga.com/books/

◆Instagram

https://www.instagram.com/anatomylabo/

◆twitter

https://twitter.com/anatomylabo