今回のテーマは、「筋肉をみるときのポイントはこの2つ!」です。

筋肉の性質は“伸びたり縮んだり”ですが、この筋肉が骨のどこにくっついているかで、動きが決まります。

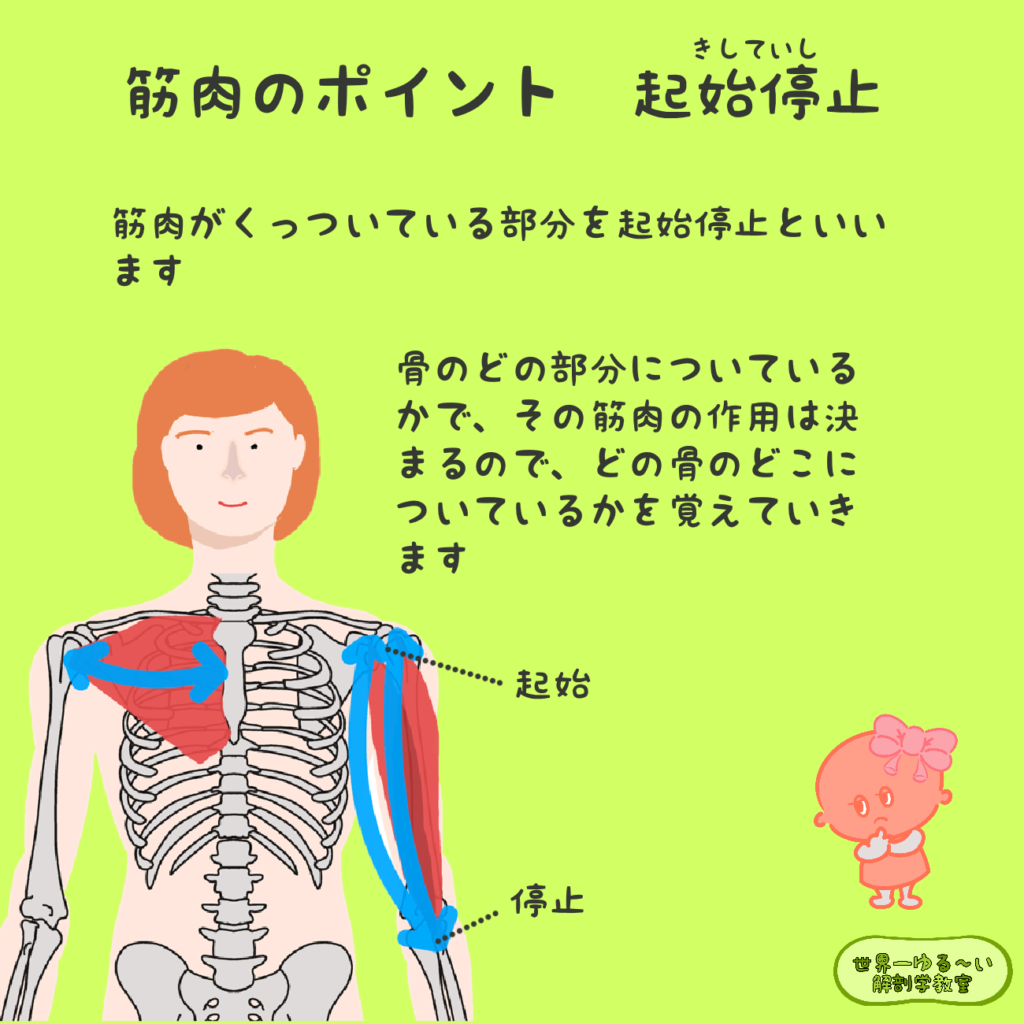

解剖学ではこの筋肉がくっつく両端をそれぞれ、起始(きし)と停止(ていし)といいます。

筋肉を学ぶ時のポイントの1つ目は、この起始停止がポイントになります。

起始:体の中心に近く、あまり動かない方

停止:体の中心から遠く、よく動く方

とされているようですが、起始停止という言葉の定義はあまり気にしなくてもいいでしょう。

大事なのは、筋肉がついている部位です。

まずはそれぞれの筋肉が骨のどこについているかをイメージできるようになるといいです。

ポイントの2つ目は、その筋肉がどの関節をまたいでついているかです。

骨は固体なのでかたちが変わりません。動くのは、骨と骨のつなぎ目部分の関節になります。

この筋肉がついている場所と、またいでいる関節が分かるようになると、それぞれの筋肉がどんな動きにつながるのかが分かるようになります。