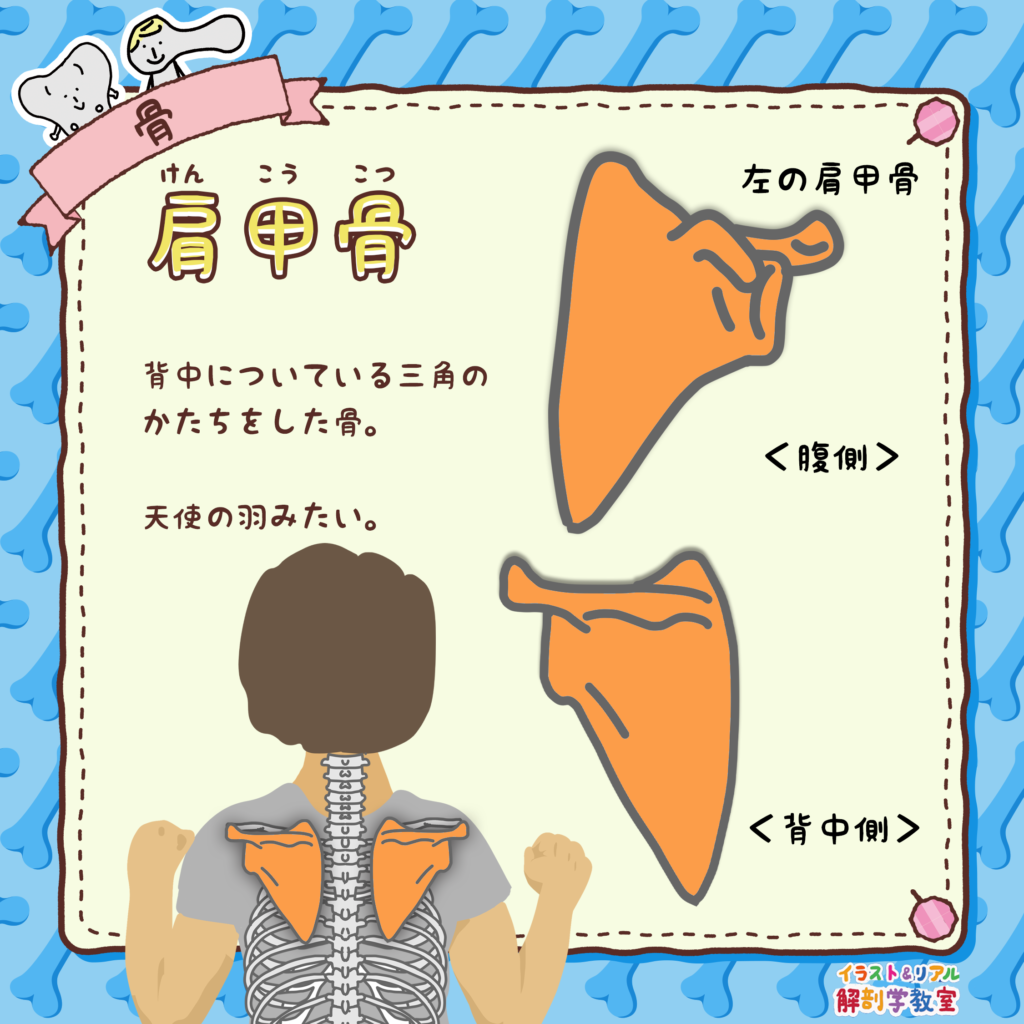

今回は、肩甲骨(けんこうこつ)をみてみましょう。

今回みる肩甲骨は、背中の上部についている骨です。

とても有名な骨なので、ほとんどの方がこの骨の名前は聞いたことがあると思います。

講座などをしていると、たまに肩甲骨のことを、健康の骨だから、健康骨と思っていた~という笑い話もありますが、肩の甲羅みたいな骨ということで、肩甲骨です。

この肩甲骨は、三角の形をしていてます。そして、背中側とお腹側に一つずつ突起がついています。

腕のはじまりは、外見からみると肩の関節(わきから)になりますが、骨格的にみると、この肩甲骨から腕がはじまります。

骨格模型をリアルにみてみましょう!

肩甲骨をお腹側からみると、肩甲骨はこんなかたちをしています。

お腹側に突起がありますがこの部分を烏口突起(うこうとっき)といいます。

カラスの口のような形をした突起というのが名前の由来になっていて面白いです。

外側からみると、肩甲骨のお腹側と背中側に2つの突起があるのが分かりやすいです。

この2つの突起の間に丸くなっている部分がありますが、この部分は、腕の骨である上腕骨とつながって、肩関節となります。

お腹側に比べて、背中側の突起は大きいです。

この突起が、鎖骨とつながるような構造になっています。

骨格的にみると、鎖骨と肩甲骨が腕の骨のはじまりになります。

なかなか内側から肩甲骨をみることは少ないかもしれないので、内側からもみてましょう。

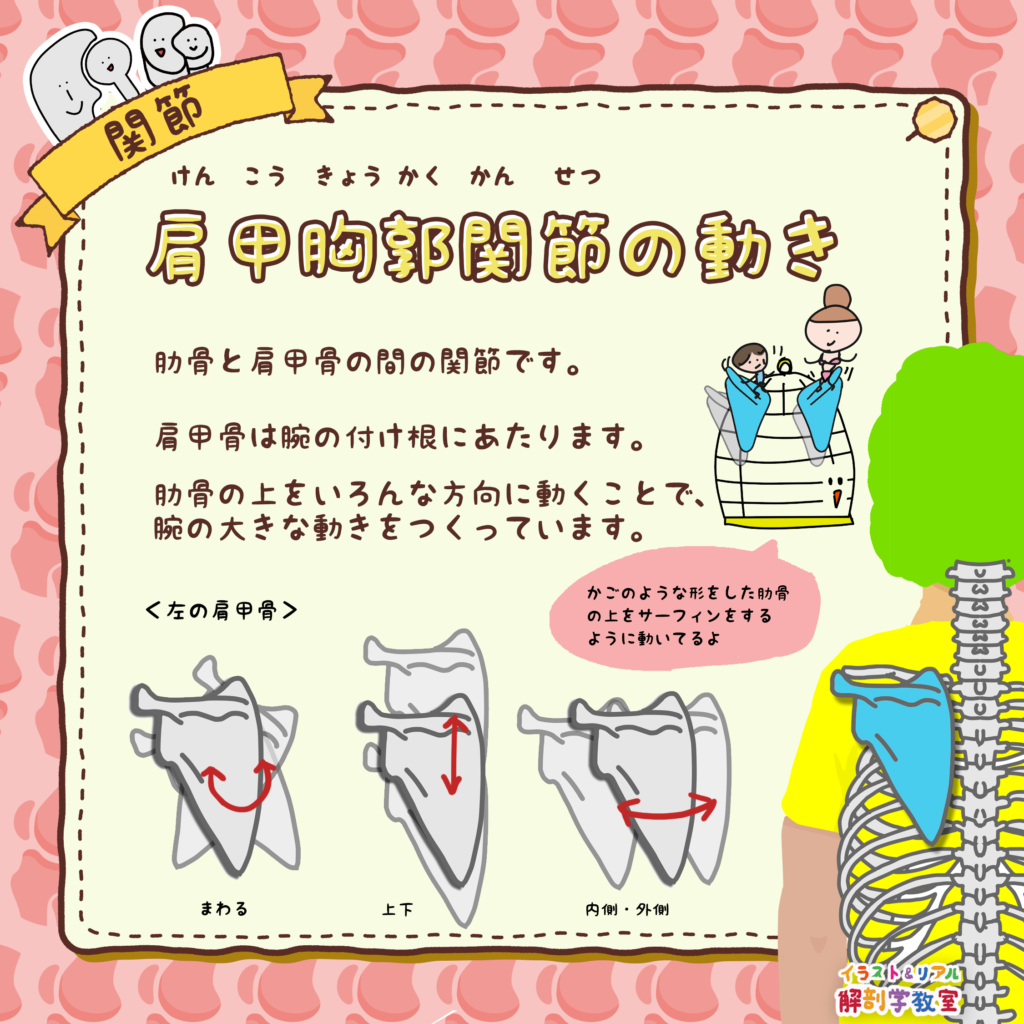

肩甲骨は三角の薄い板状の形をしてますが、肋骨の上についているため、肋骨の丸いカーブに沿って動きやすいように、肩甲骨もたいらではなく、わずかに丸くカーブしています。

前回、脚の付け根の骨になる骨盤を紹介しました。

そして、骨盤は上半身を支えるために、仙骨(せんこつ)と両サイドの寛骨(かんこつ)の間の関節は、動かないように筋肉より硬い靭帯によって固められています。

腕の付け根は、肩甲骨になりますが、2足歩行となった人間は、腕は、脚のように安定性は必要ありません。

腕は安定性よりも、いろんな方向に動かせる方が大事なので、肩甲骨は肋骨上を自由に動かせる構造になっています。

肩甲骨は、体の軸となる体幹の骨とつながっているのは、鎖骨を介してだけです。

肩甲骨と背骨や肋骨の骨は、靭帯のような硬い組織で固められているのではなく、伸び縮みのある筋肉によってつながっています。

ぼくたちは、日常生活で常に腕を使っていますが、この肩甲骨の柔軟性やコントロール性がとても大切になります。

ですが、日常生活で長時間のパソコン作業のようなデスクワークをやっているとどうしても過剰な負担をかかり、肩甲骨の周囲の筋肉がこりかたまってしまい、肩こりや首こりの原因になったりします。

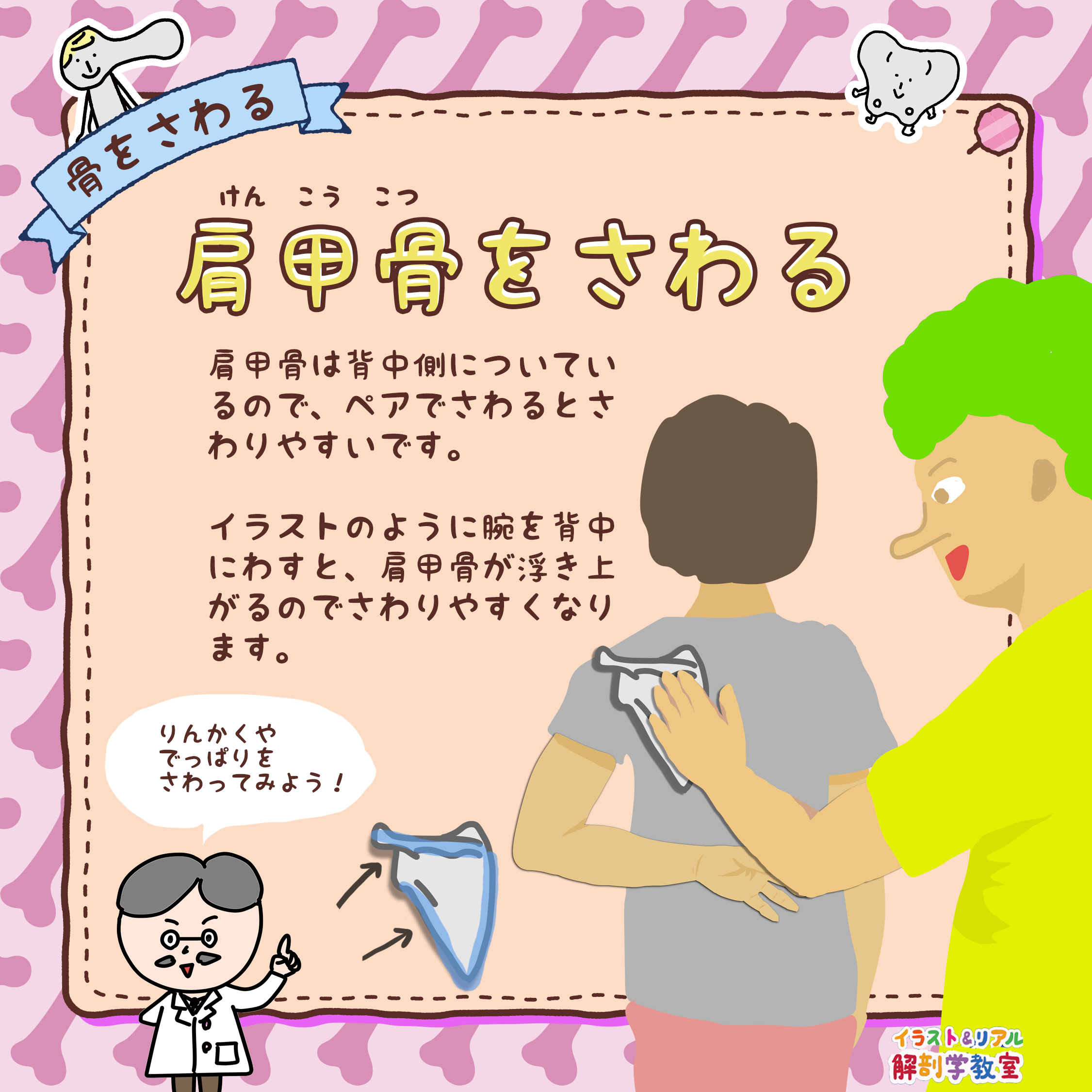

肩甲骨をイメージできるようになると、腕の動かし方が変わったり、体のケアもしやすくなります。

まずは、じっくり肩甲骨を眺めて、かたちをイメージできるようになりましょう。

そして、スポーツや日常生活の姿勢つくりのときに肩甲骨を意識して動いてみましょう。