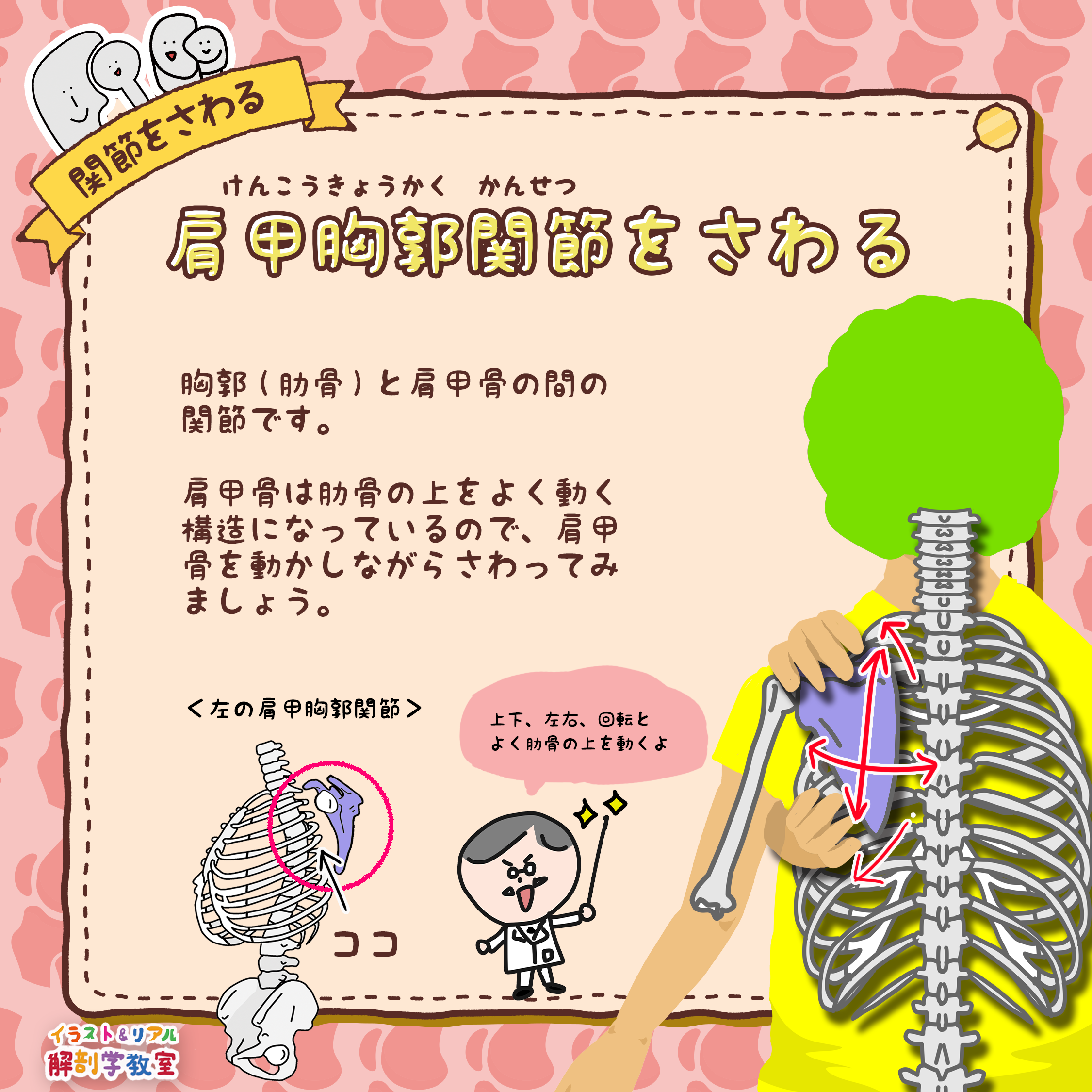

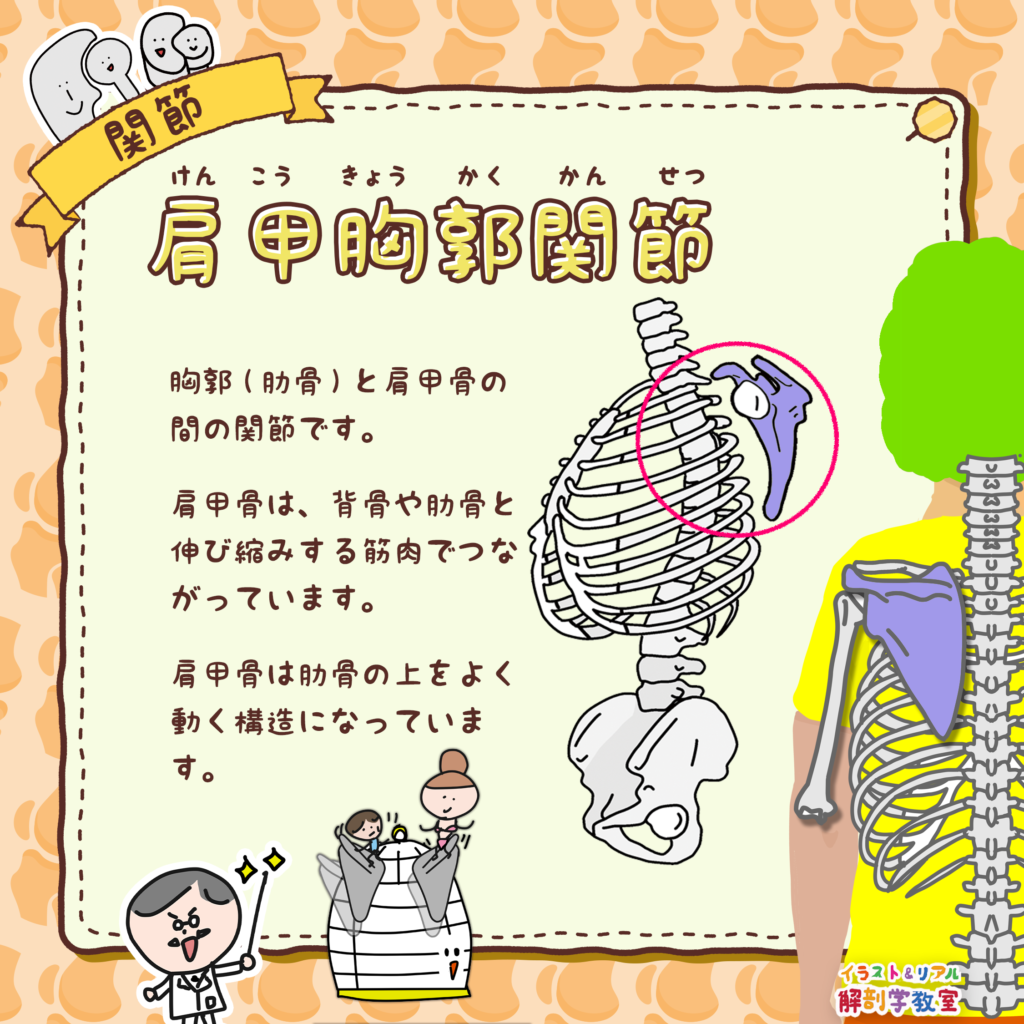

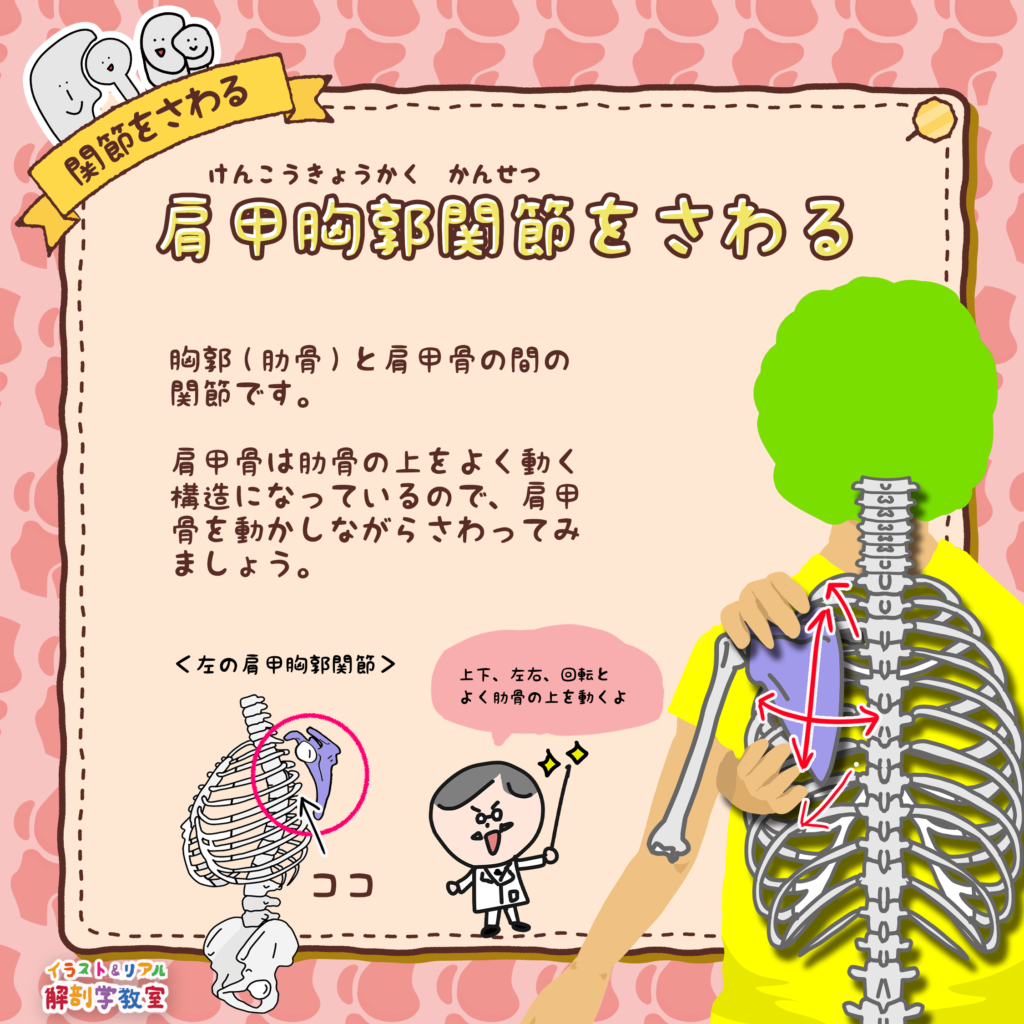

今回は、肩甲胸郭関節(けんこうきょうかくかんせつ)をみてみましょう。

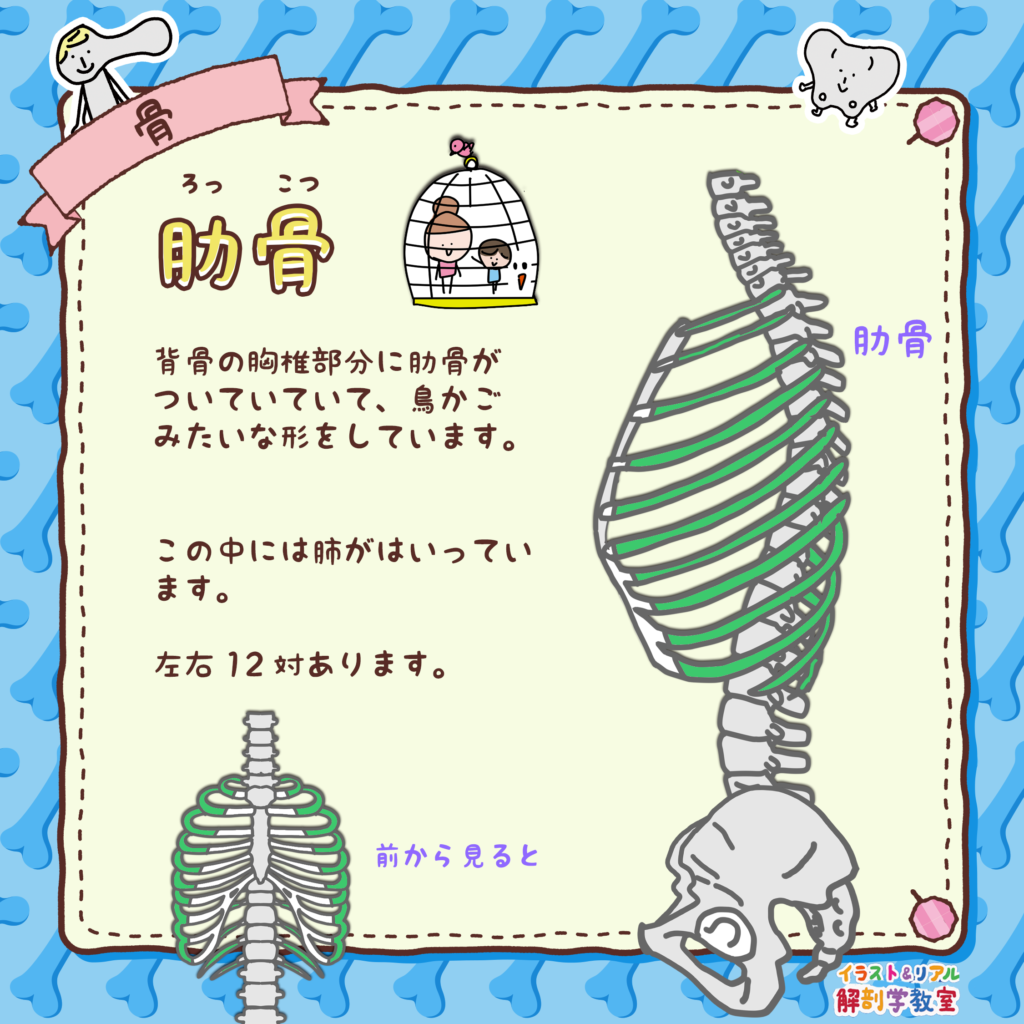

胸郭とは、普段使わない言葉ですが、胸の部分をとりかこんでいる骨格のことです。いわゆる、肋骨の部分をいいます。

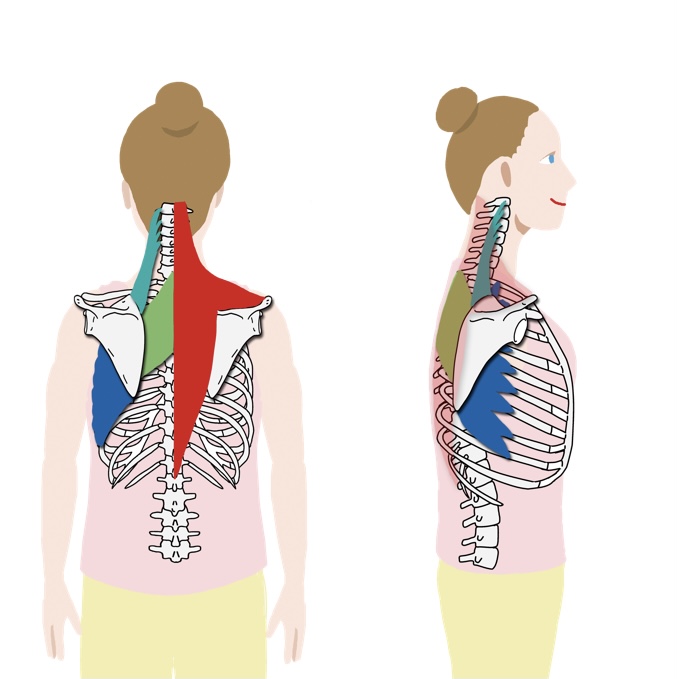

肩甲胸郭関節は、肋骨と肩甲骨の間の関節になります。

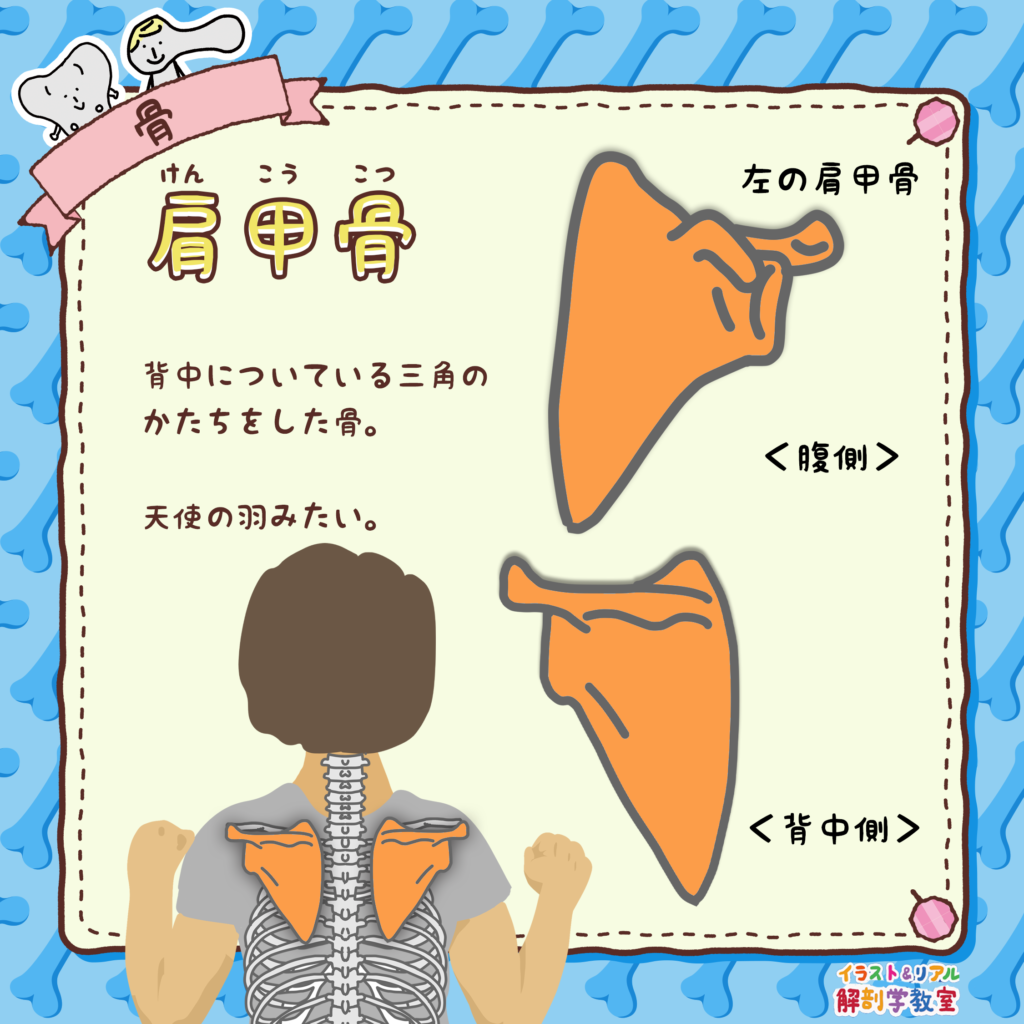

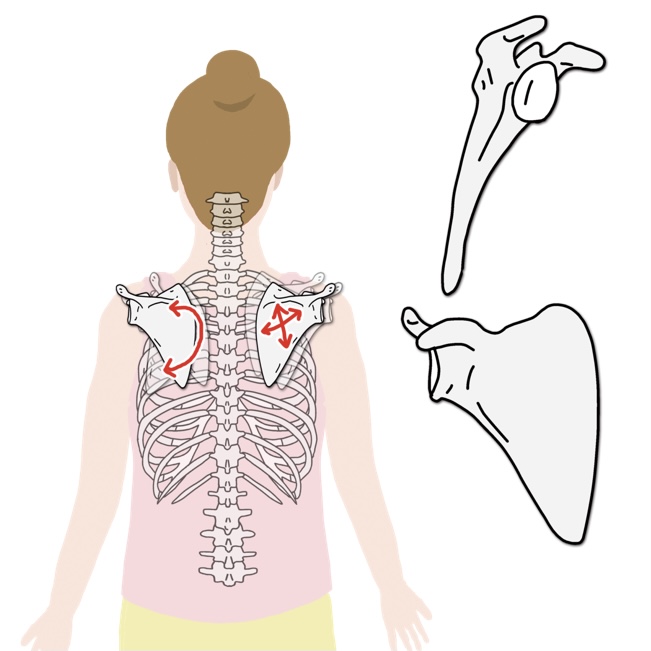

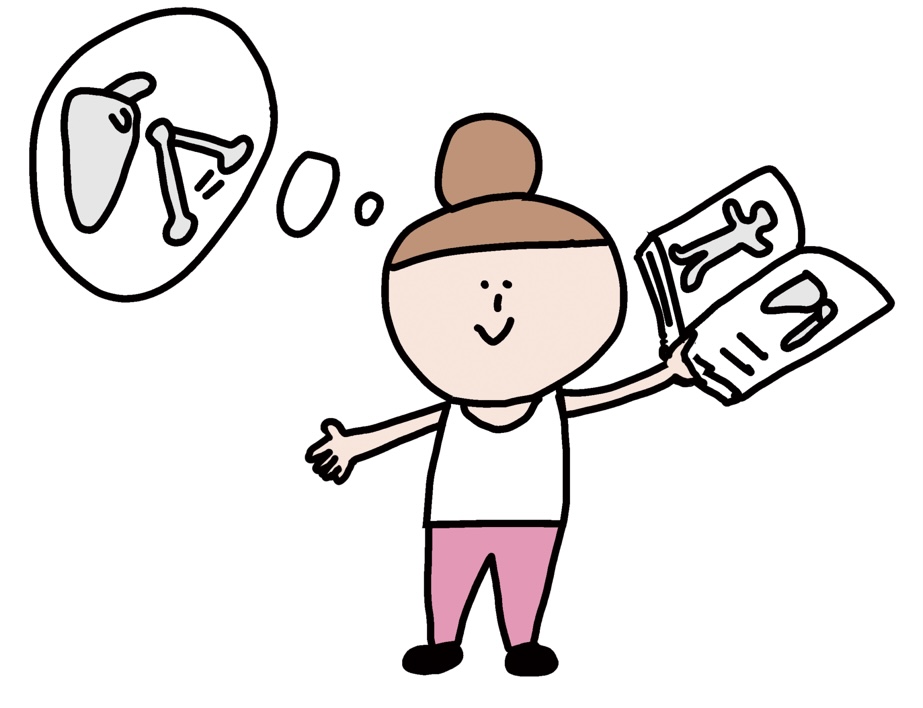

肩甲骨と肋骨のイラストものせておきますので、初めてこの関節をみる方は、まずは、それぞれの骨のかたちをしっかりみておきましょう。

肩甲骨は三角形のかたちをしたひらべったい骨です。肋骨の背中の上側についています。

肋骨は鳥かごのような形をしていて、この中に肺や心臓が入っています。

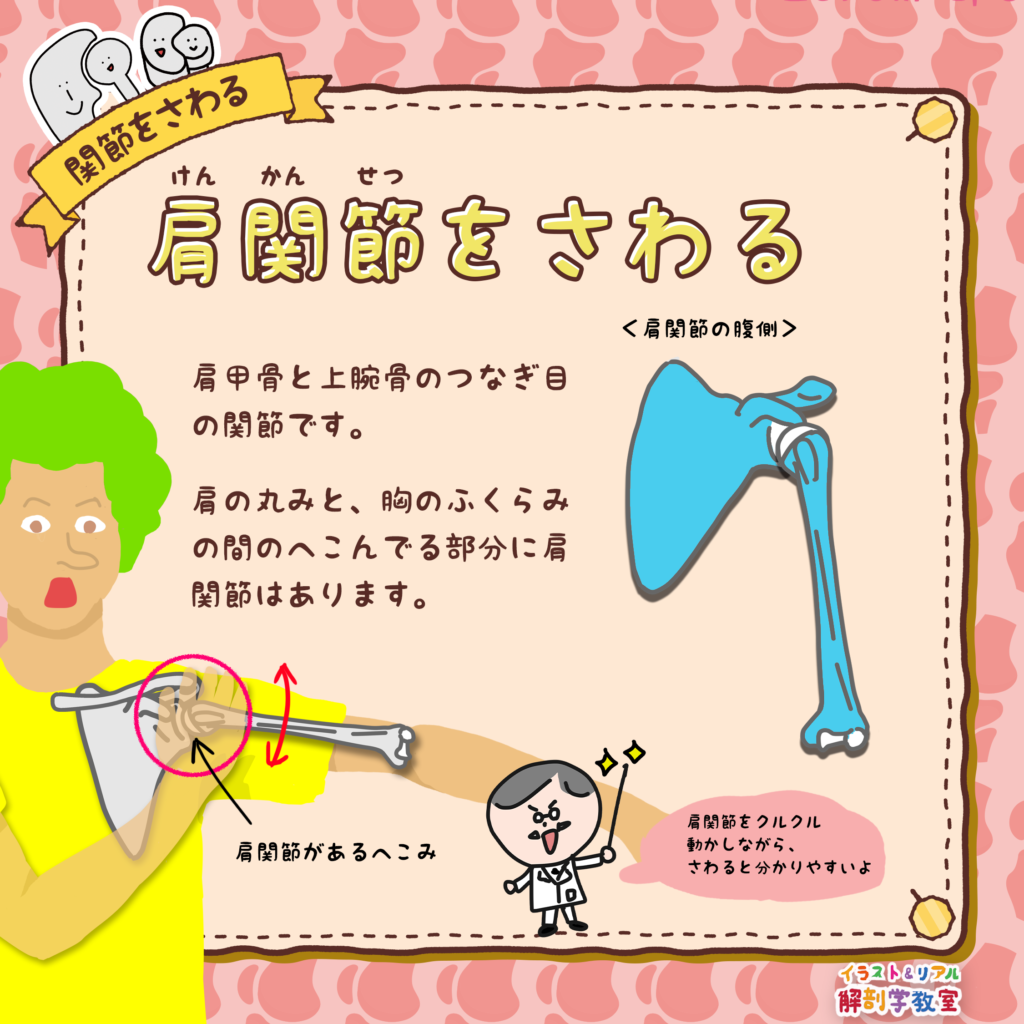

一般的にいえば、腕のはじまりは肩関節になりますが、骨格的にみると、腕のはじまり、肩甲骨と鎖骨(さこつ)になります。

腕を動かすときは、肩関節から動かすのではなく、肩甲骨や鎖骨から動かすことが大事になります。

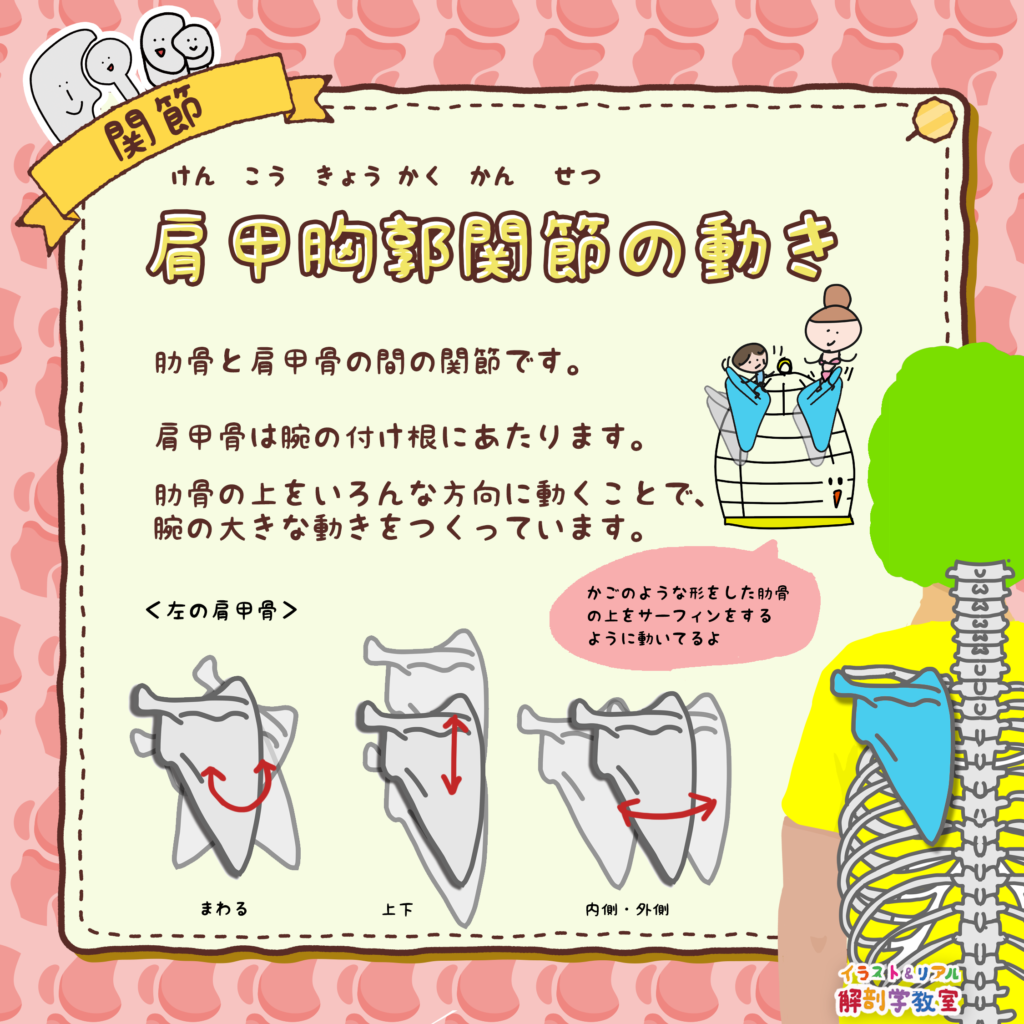

肩甲骨の動きをみてみましょう。

肩甲骨は肋骨上をかなり自由自在に動く骨です。肋骨というかごの上を、肩甲骨がサーフィンのボードのように動いているイメージです。

・上下

・内側外側

・まわる

といった動きになります。

肩甲骨を触りながら、いろんな方向に動かしてみましょう。

そして、肩甲骨の動きを自分の体で確かめてみましょう。

日常生活動作では、

・バンザイのように腕をあげるとき

・背中側に腕をひくとき

・肩をすくめるとき

など、腕を使うほぼすべての動きで肩甲骨は動いています。

骨格模型で肩甲胸郭関節をみてみましょう!

骨格的にみると、腕のはじまりは肩関節ではなく、肩甲骨と鎖骨になります。

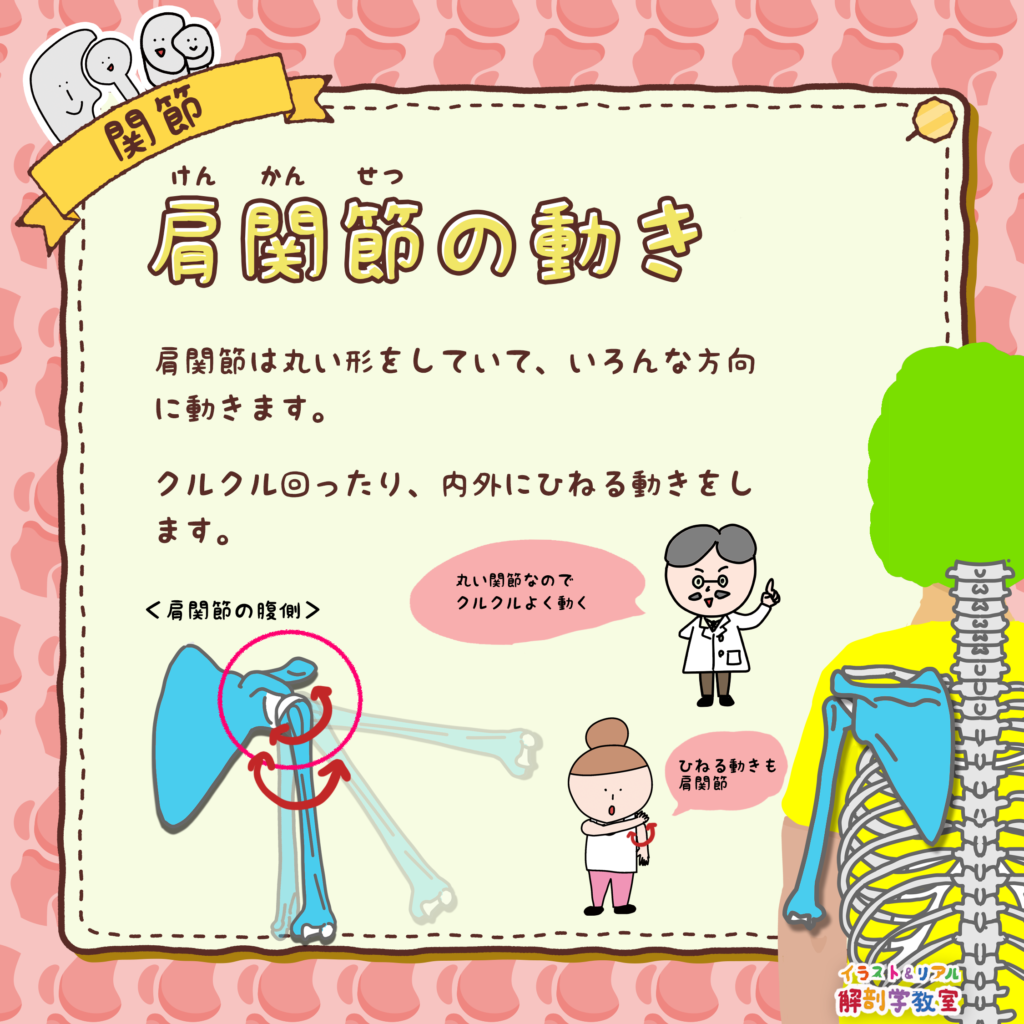

腕の動きは、肩甲骨と肋骨の間の関節(肩甲胸郭関節)と、肩関節のチームワークです。

肩関節のイメージがぼんやりしている人は、肩関節のイラストと画像をのせておきますので、しっかりみておきましょう。

腕の動きは、この肩関節と肩甲胸郭関節が協力して動いています。

動画で肩甲胸郭関節の動きをみてみましょう。

長時間のデスクワークをしている人は、腕をよく使うので、肩甲骨まわりの筋肉に負担がかかって、首から肩にかけてついている筋肉にこりができていることが多いです。

その結果として、肩こりや首こりを感じたり、人によっては頭痛のような不快症状を引き起りしてることもあります。

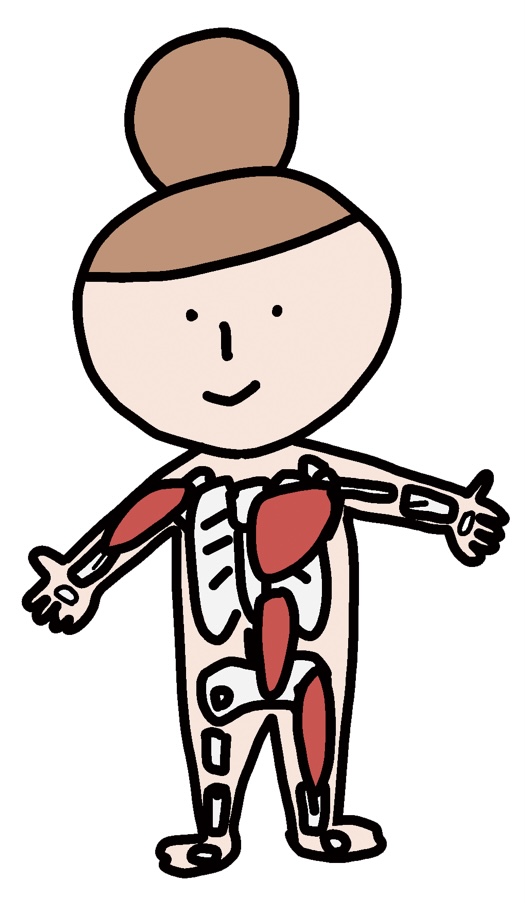

解剖学で体の中を見える化できるようになると、このような体にトラブルが起きたときに、体がなぜそうなったのかを考えることができるようになります。

そして、どう姿勢を改善したらいいかなど、体のケアや体の使い方などの対処法もわかります。

これは旅行するとき地図をもっていると旅行がしやすくなるのと同じです。

まずは、じっくり肩甲胸郭関節を眺めて、かたちをイメージできるようになりましょう。

1回みただけでは、イメージきるようになるのは難しいので、何度も肩甲胸郭関節をみてください。

そして、解剖学ボディイメージをつくっていきましょう。このイメージ力が、体を見える化する力になります。

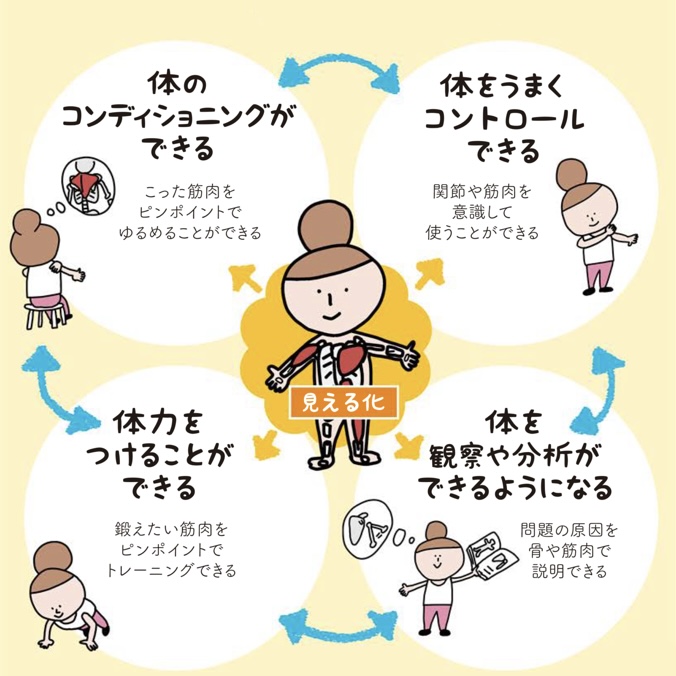

見える化する力は、

・コンディショニング力

・ボディコントロール力

・体力つくり

・観察、分析力

といった体に関する疑問や問題解決、パフォーマンス力をあげる力を高める際にとても役立ちます。

ゆっくり少しずつ、見える化できる筋肉や骨、関節を増やしていきましょう。