今回は、腓骨筋(ひこつきん)のまとめです。

腓骨筋は膝から下の外側についている筋肉です。

腓骨筋を細かくみると、

・長腓骨筋(ちょうひこつきん)

・短腓骨筋(たんひこつきん)

・第三腓骨筋(だいさんひこつきん)

の3つの筋肉があります。

今回はこれらの筋肉をまとめて腓骨筋としてみていきます。

3つあるので少し難しく感じるかもしれませんが、まずはイラストで3つの筋肉がどこついているのかを大まかにみてみましょう。

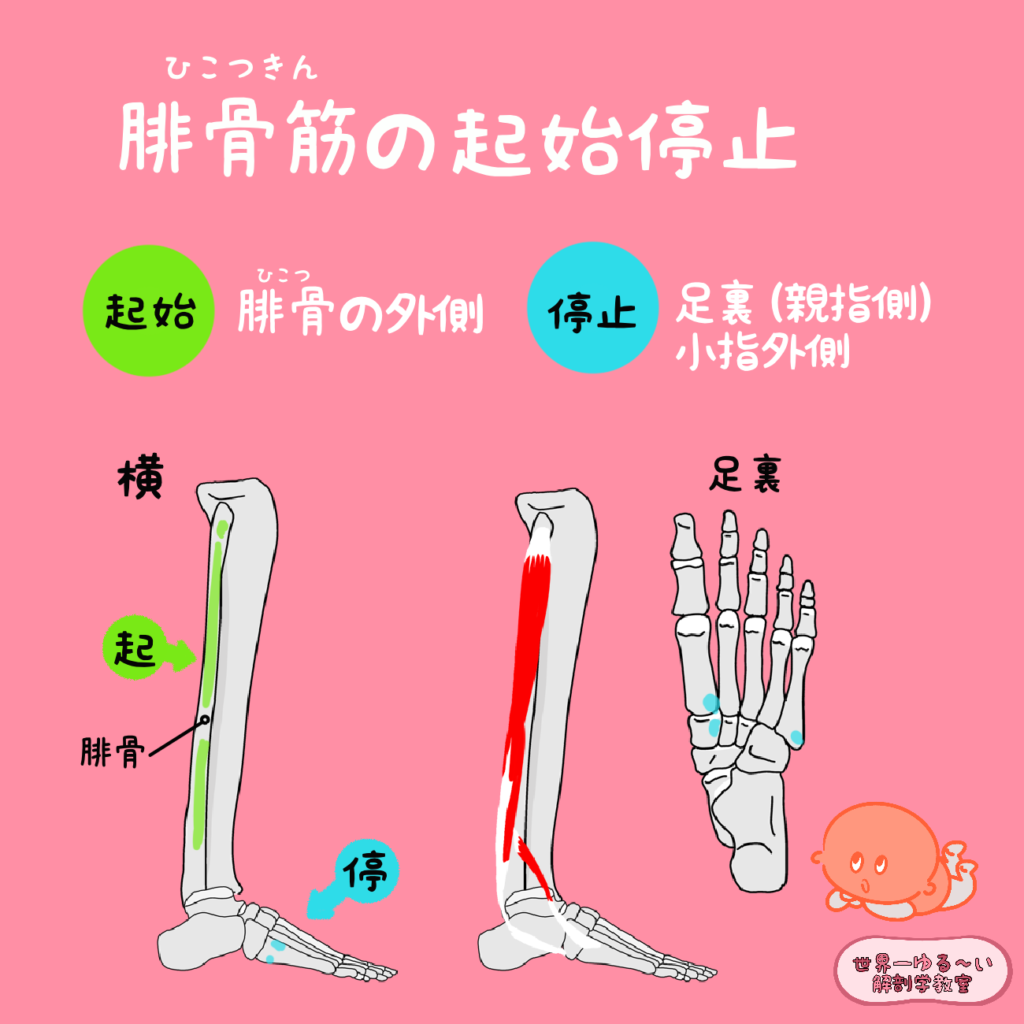

1.腓骨筋(ひこつきん)を横からみてみよう!

腓骨筋がついている骨の部位は、

起始:腓骨の外側

停止:足裏(親指側)と小指外側

です。

イラストで腓骨筋のかたち、ついている部位、またいでいる関節を確認しましょう。

そして、腓骨筋が縮むとどういう作用になるかを考えてみましょう。

腓骨筋の作用を2回に分けてみていきます。

2.腓骨筋の作用 その1

腓骨筋の1つ目の作用は、【足首を伸ばす】です。

外くるぶしの後ろ側を通る筋肉(長腓骨筋 ちょうひこつきん、短腓骨筋 たんひこつきん)が縮むと、土踏まずを小指側に向けるように足首を伸ばす動きになります。

イラストをみて、動きを確認しましょう。

次は、もう1つの腓骨筋の作用をみてみましょう。

3.腓骨筋(ひこつきん)の作用 その2

2つ目の作用は、【足首を外へ反らす】です。

腓骨筋は、腓骨から足裏の親指側と小指の外側についているので、足裏を小指側に向けるように反らす動きになります。

次は、腓骨筋がどんな動きで使われているかをみてみましょう。

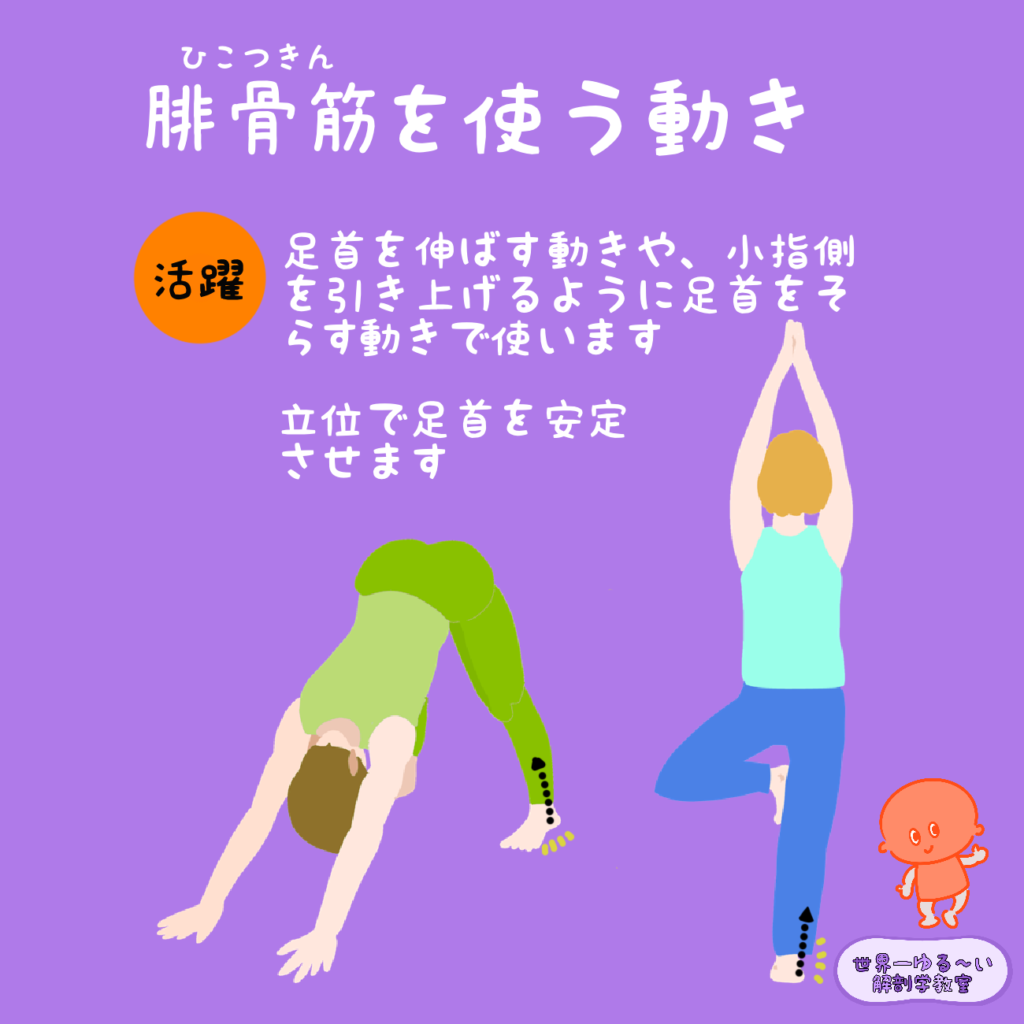

4.腓骨筋(ひこつきん)はどんな動きで使いますか?

腓骨筋は、足首を伸ばす動きや、足首を小指側に反らす動きで使われています。

イラストのような、片足立ちで足首を安定させるときも使っています。

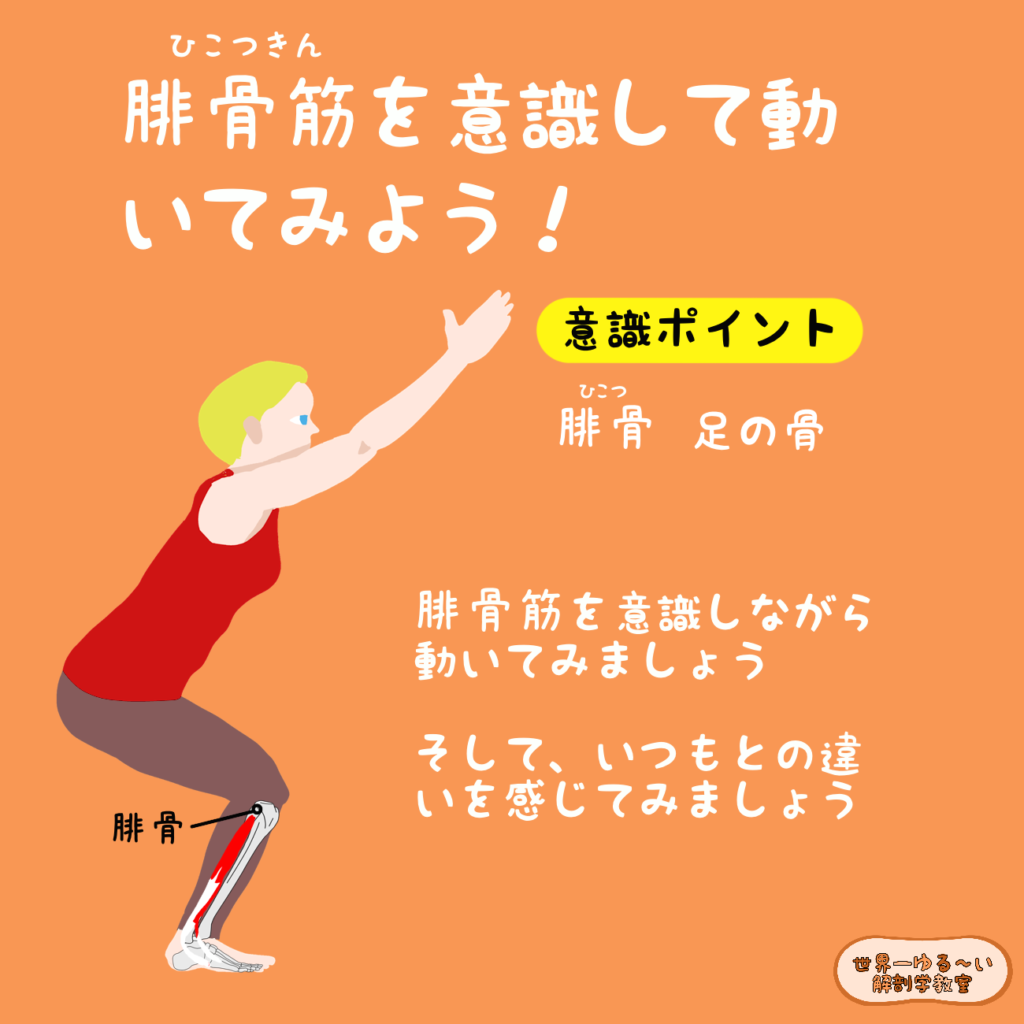

最後に、この筋肉を意識して動いてみましょう。

5.腓骨筋(ひこつきん)を意識して動いてみよう!

そして、いつもとの違いを感じてみましょう。

立位でこの筋肉を意識すると、踵がまっすぐに立ち、足首が安定します。

自分の体で、筋肉を感じながら学ぶことで、リアリティを感じる解剖学ボディイメージができてきます。

1つ1つの筋肉をゆっくり学んで、少しずつ解剖学ボディイメージをつくっていきましょう。

ちなみにこの筋肉は、前脛骨筋とともに、足裏のアーチつくりに関係している筋肉です。