肩関節のインナーマッスルの小円筋(しょうえんきん)のまとめです。

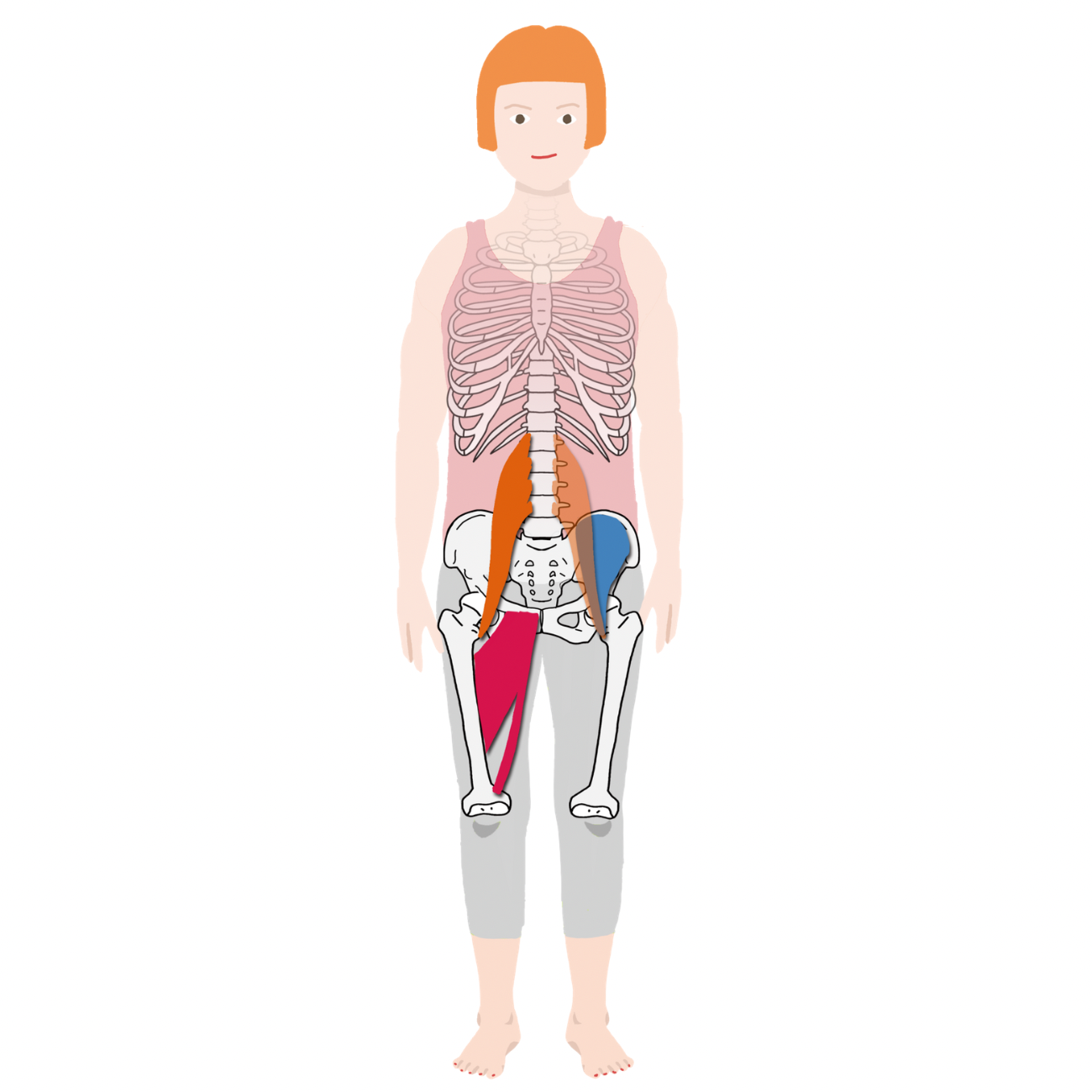

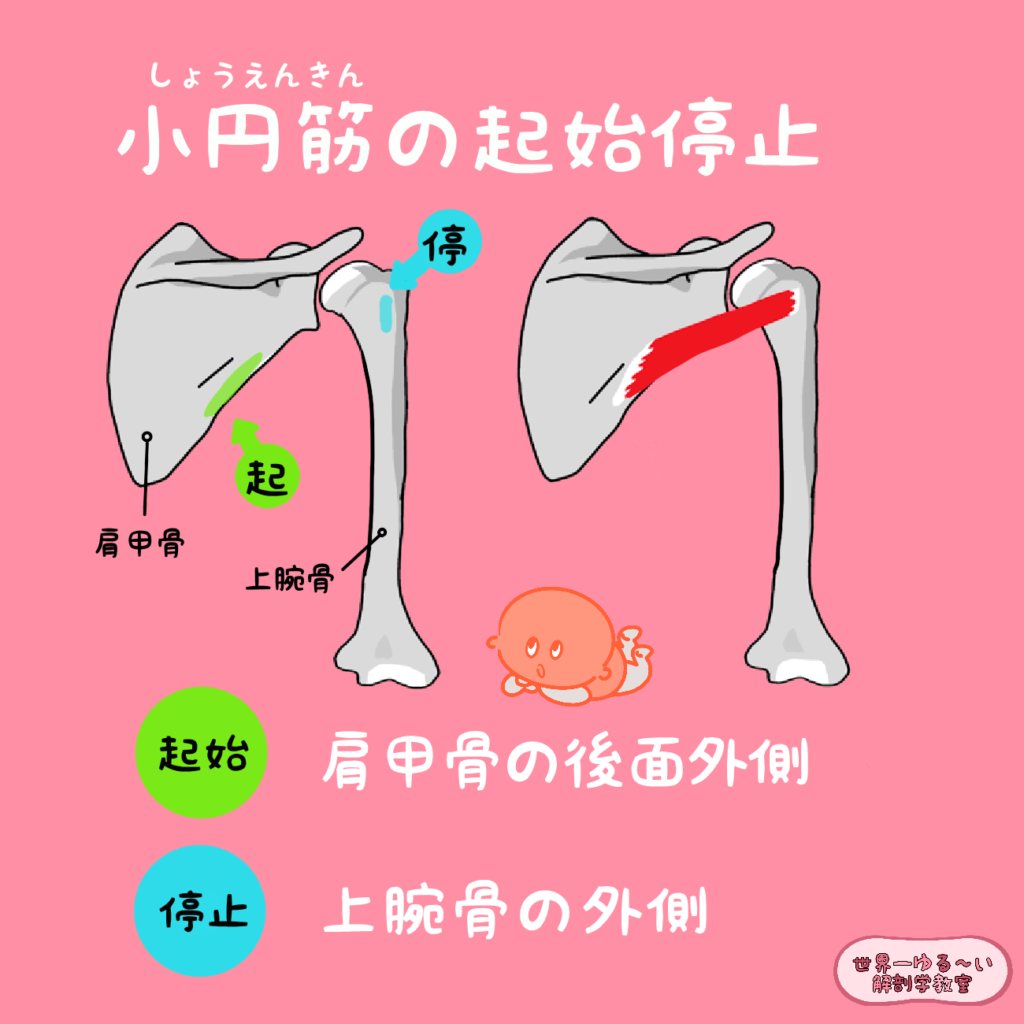

1.小円筋(しょうえんきん)の起始停止

この筋肉は棘下筋(きょくかきん)のすぐ下についている筋肉です。

作用も似ているのでセットで学ぶと覚えやすいです。

まずは、この筋肉がどこについているのかをみてみましょう。

起始:肩甲骨の後面外側

停止:上腕骨の外側

です。

小円筋が骨のどこについているか、そして、どの関節をまたいでるかをイメージしながらこの筋肉の作用を考えてみましょう。

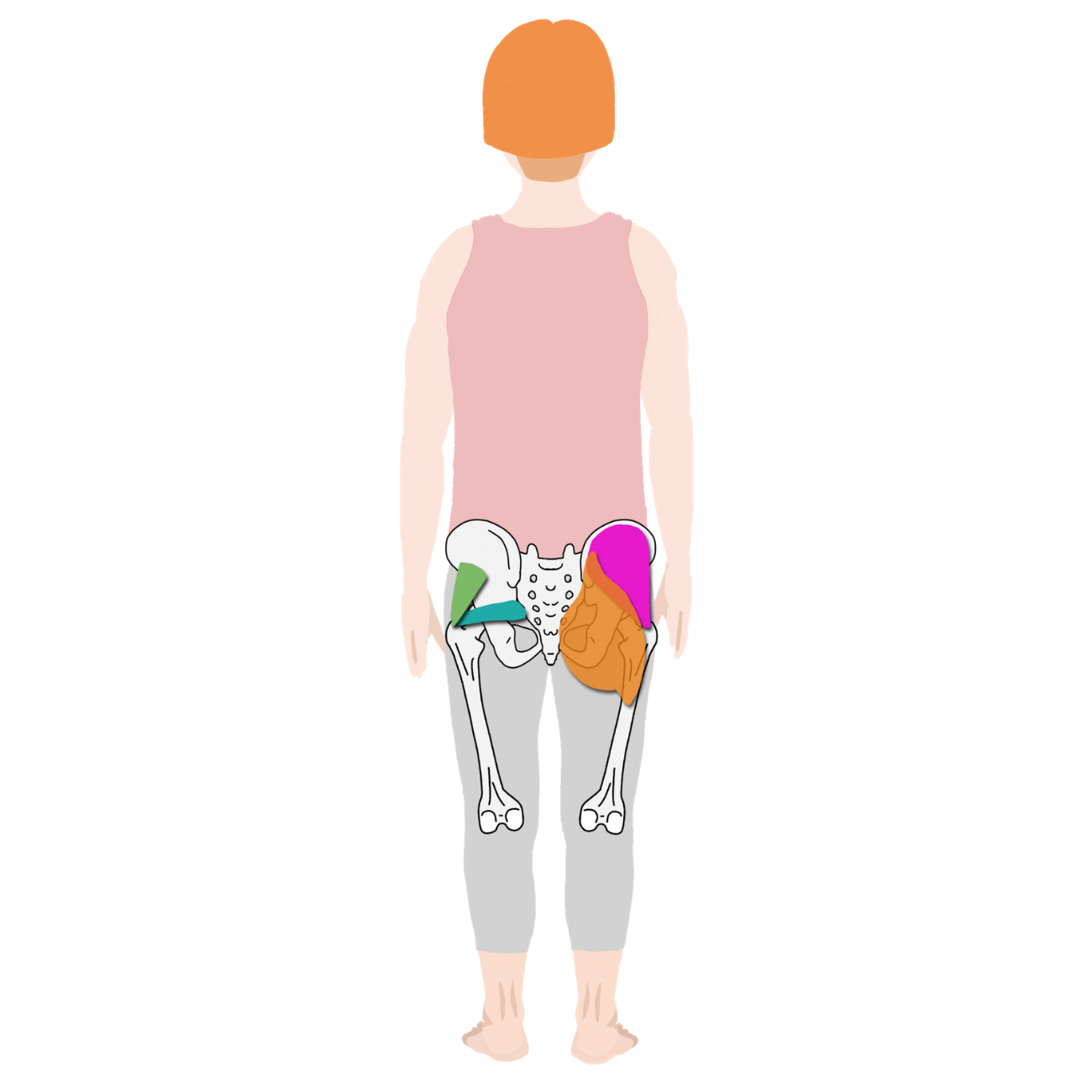

2.小円筋の作用

小円筋の作用を2回にわけてみていきましょう。

この筋肉の作用は、【腕を外へひねる】です。

棘下筋と同じですが、腕をひねる方向が少し違っています。

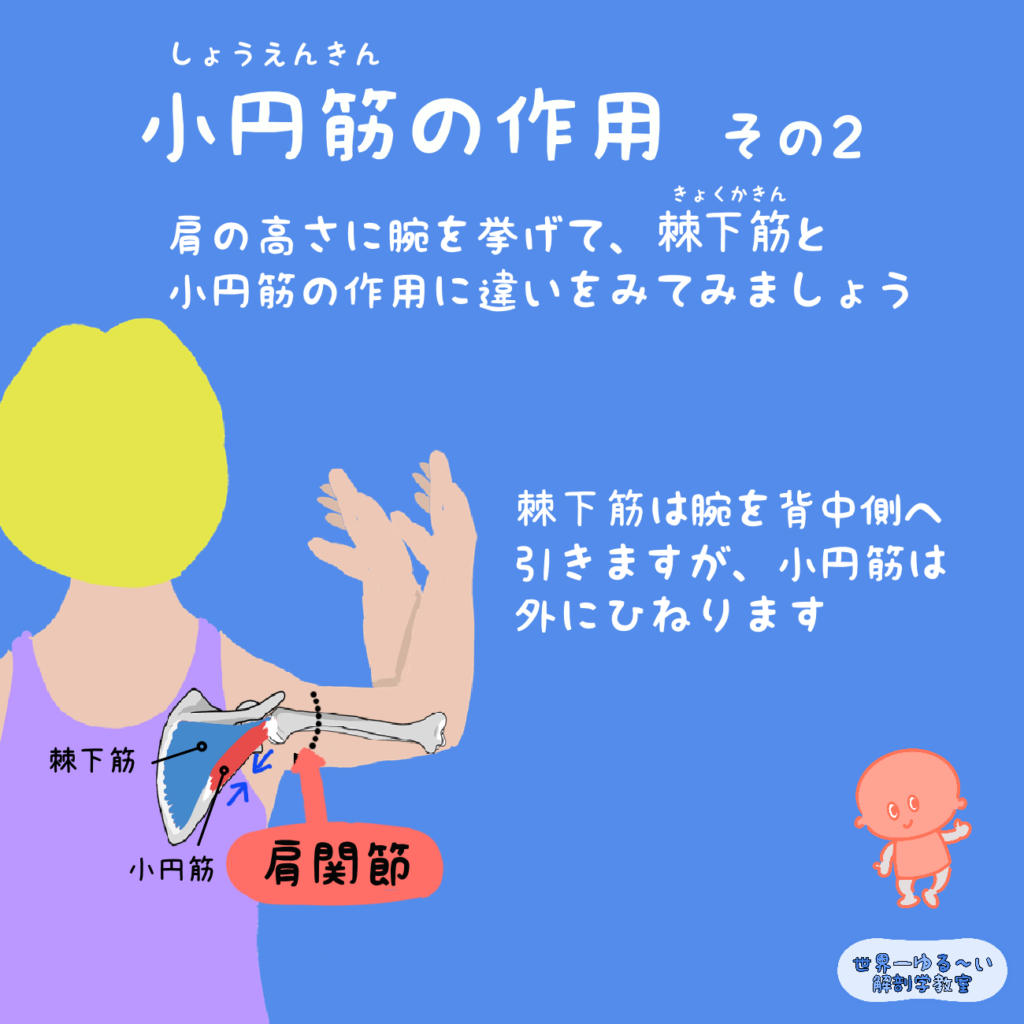

次は、棘下筋と小円筋の作用の違いをみてみましょう。

基本的に、この2つの筋肉はとても作用が似ていますが、腕を肩の高さまで挙げた時にその違いがよく分かります。

下のイラストをみながら、棘下筋と小円筋が縮んだ場合の上腕骨をひっぱる方向の違いを確認してみてください。

筋肉がつく位置が違うので、それぞれ縮む方向も違います。その違いが腕をひねる方向の違いになります。

腕を挙げた位置では、棘下筋は背中側、小円筋は脇の方向に腕を引っ張るので、棘下筋より小円筋の方が、腕を外にひねる作用が強くなります。

3.小円筋はどんな動きで使いますか?

小円筋は腕を外にひねる動きで使います。

この筋肉をしっかりと使うことで、肩の下方が安定します。

4.小円筋を意識いてみよう!

最後は、筋肉や骨をイメージしながら動いてみましょう。

そして、いつもの動きや感覚の違いを感じてみましょう。

小円筋が使えるようになると、脇の下がしっかり締まって腕の支持が安定します。

自分の体で、筋肉を感じながら学ぶことで、リアリティを感じる解剖学ボディイメージができてきます。

1つ1つの筋肉をゆっくり学んで、少しずつ解剖学ボディイメージをつくっていきましょう。

これまで、肩関節についているインナーマッスルを学んできたので、次は肩甲骨についている筋肉を学んでみましょう。

次は、肩甲挙筋(けんこうきょきん)をみてみましょう。